子供たちの将来を左右する「非認知能力」の育て方(保護者会 要約と資料の共有)

- 2025年7月14日

- 読了時間: 5分

7月12日(土)に開催いたしました保護者会の要約と資料の共有をいたします。

ご参加いただけなかった皆様も、お時間のある時にぜひご一読ください。

詳細資料リンク(ダウンロードはこちら)

子供たちの将来を左右する 「非認知能力」の育て方

-今、させたいこと、させたくないことー

(要約)

急激な変化:教育のICT化とスクリーンタイムの急増

スマートフォン、タブレットの普及と利用の低年齢化、教育のICT化による学習用デジタルコンテンツの増加、コロナ禍以降の生活スタイルの変化(在宅時間の増加)などを背景に、子供たちのクリーンタイム(パソコン、スマホ、ゲームをしている時間)がどんどん長くなっている

学習用コンテンツも「ゲーミフィケーション」により中毒性があり、やめられなくなる傾向にある

スマホが脳を壊す?

スマホ等を1日3時間以上使用している子どもたちは、どれだけ勉強を頑張って、きちんと寝ていたとしても、成績が下位に沈んでしまっている

様々な研究で、インターネットを頻繁に使っていた子どもたちほど、言語能力の発達が小さく、幅広い範囲における脳の発達にも悪影響があることが分かってきた

前頭前野をはじめ、記憶や学習に関わる海馬、言葉や感情に関係する領域など、非認知能力にかかわる領域の発達にも大きく影響

教育先進国といわれる北欧(スウェーデン、フィンランド等)では、教育の脱デジタル・アナログ回帰が始まっている

スクリーンタイムが1日3時間を超えてはダメ!(できれば2時間以内に)

子供たちの将来を左右するといわれる「非認知能力」

非認知能力とは、学力テストなどで数値化できる認知能力とは異なり、意欲、協調性、やり抜く力など、数値では表せない内面的な能力のこと

グリット(やり抜く力)や、ベースとなる自己肯定感、自制心、コミュニケーション能力、社会性などは、学力や学歴以上に将来の幸福度や成功に影響を与えることが分かってきた

運動が脳を強くする

運動をさせた子供は成績が上がる、運動すると35%も脳の神経成長因子が増える、

毎日の有酸素運動30分でADHDは改善する、幼児期の運動は非認知スキル(能力)向上に役立つなど、「運動やスポーツ活動は学力と非認知能力双方にプラスの影響がある」ことがはっきりとわかってきている

特に12歳までに多く行うとよいとされる運動は、①運動強度、中程度の有酸素運動を30分以上、②体幹を鍛える運動やバランスをとる運動、③様々な要素を取り入れた「コーディネーション・トレーニング」

さまざまな「体験」と「非認知能力」

子どもたちの課題として、対人関係が希薄で異年齢や異世代との交流がないこと、自然体験・生活体験等の直接体験が不足していること、また、基本的な生活習慣が身についていないために学習意欲が低く、コミュニケーション能力も低下していることなどがあげられている(政府の中央教育審議会など)

子どもたちの「生きる力」を育むために、さまざまな生活体験、社会体験、自然体験の機会を増やすことの必要性が繰り返し述べられている

キャンプなどの自然体験においては、本物の自然や自然物に直に触れる機会やグループで何かを成し遂げ、解決する場面、苦しいことや大変なことに自らチャレンジして成功する場面など、高い教育的効果が期待さる

スポーツなどの習い事や課外活動においては、「1年以上継続する活動」と「進歩の経験」が将来の成功に大きな影響を与えるという研究結果が示され、これが学業や仕事における成功にも繋がるとされている

今、子供たちにさせたいこと、させたくないこと

させたいこと

運動/スポーツ

様々な体験

しっかりした生活習慣

させたくないこと

スクリーンタイムが1日2時間を超える生活

長時間室内で過ごすこと、運動不足

不規則な生活と偏った食事

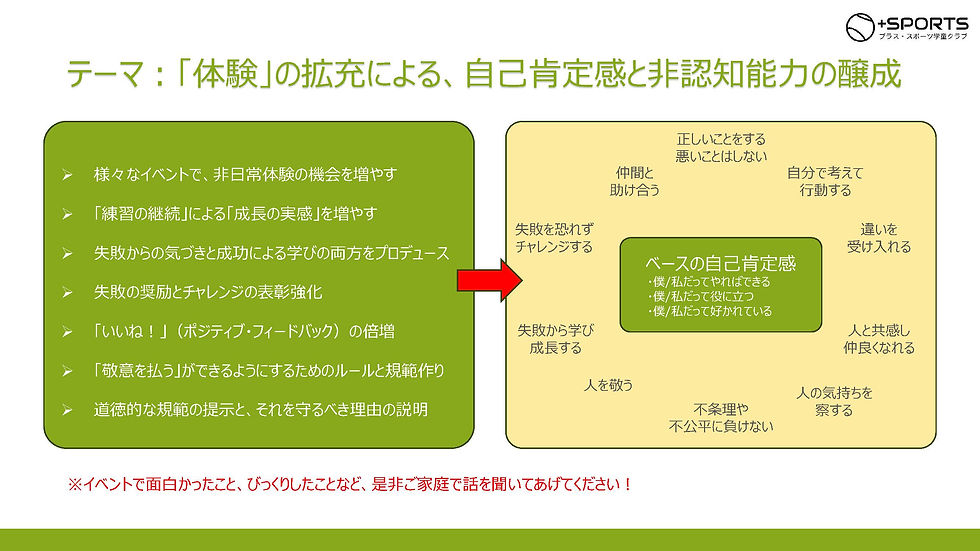

プラスポでの取り組み:「体験」の拡充による、自己肯定感と非認知能力の醸成

「体験」の拡充による自己肯定感と非認知能力の醸成 自己肯定感を高める(土台を作る)

失敗を奨励する/失敗を見守る/高い目標にチャレンジさせる

練習・努力を継続し、成長を実感させる(成功体験を作る)

主体的に考え、自分で判断して行動させる

スクリーンタイムを減らし、他の体験の機会を増やす

参考記事、リソース

スマホが学力を「破壊」する、成績不振は勉強不足や寝不足ではなかった新事実 中高生4人に1人が「ネット依存」の恐ろしさ | 東洋経済education×ICT https://toyokeizai.net/articles/-/811325

小学生のスクリーンタイムが増加!6つの悪影響を解説 : トピックス|子供スマホ使用管理アプリ「スマモリ」 https://smamori.jp/topics/?bmode=view&idx=18395560

子どもの能力を伸ばす鍵は「非認知能力」だった【4人の子どもを育てる公認心理師が教える心理学的アプローチ】 - コクリコ|講談社 https://cocreco.kodansha.co.jp/cocreco/general/books/dr9o5

発達脳科学者が教える「子どもの脳が勉強なんかでは育たない理由」。親がやることはひとつだけ|暮らしニスタ https://kurashinista.jp/column/detail/14137

非認知能力とは?重要視されている背景と育む方法、注意点を詳しく解説 | 朝日新聞社 先生コネクト https://www.asahi.com/sensei-connect/articles/15113230

子どもを幸せにする非認知能力の育み方 ベネッセ 教育情報サイト https://benesse.jp/contents/hininchi/

親なら知っておきたいペリー就学前プロジェクトとは?非認知能力を鍛えよう!| アデック知力育成教室 https://adecc.jp/columns/ninchi777778412

ダメな親ほど「子供に失敗をさせたくない」と言う…東大生に聞いてわかった"頭のいい子が育つ家庭"の共通点| PRESIDENT Online(プレジデントオンライン) https://president.jp/articles/print/87516

ジョン J. レイティ(著) 「脳を鍛えるには運動しかない」 NHK出版

アンデシュ・ハンセン (著), 御舩由美子 (翻訳) 「運動脳」 サンマーク出版

アンジェラ・ダックワース (著), 神崎 朗子 (翻訳) 「やり抜く力 GRIT(グリット) 」 ダイヤモンド社

ウォルター・ ミシェル (著). (2015). マシュマロ・テスト:成功する子・しない子. 早川書房.

川島 隆太 (監修), 榊 浩平 (著) 「スマホはどこまで脳を壊すか 」 (朝日新書)

中京大学 中野貴博教授 「子どもの身体活動と非認知能力との関係」

笹川スポーツ財団 「子どもの遊び・スポーツ経験と非認知能力の関連」

コメント